De la stéréo au surround / Ambisoniques & Dolby Atmos

1. La question de la musique (que ne se pose pas le bruit), ou de l’autre côté de la porte

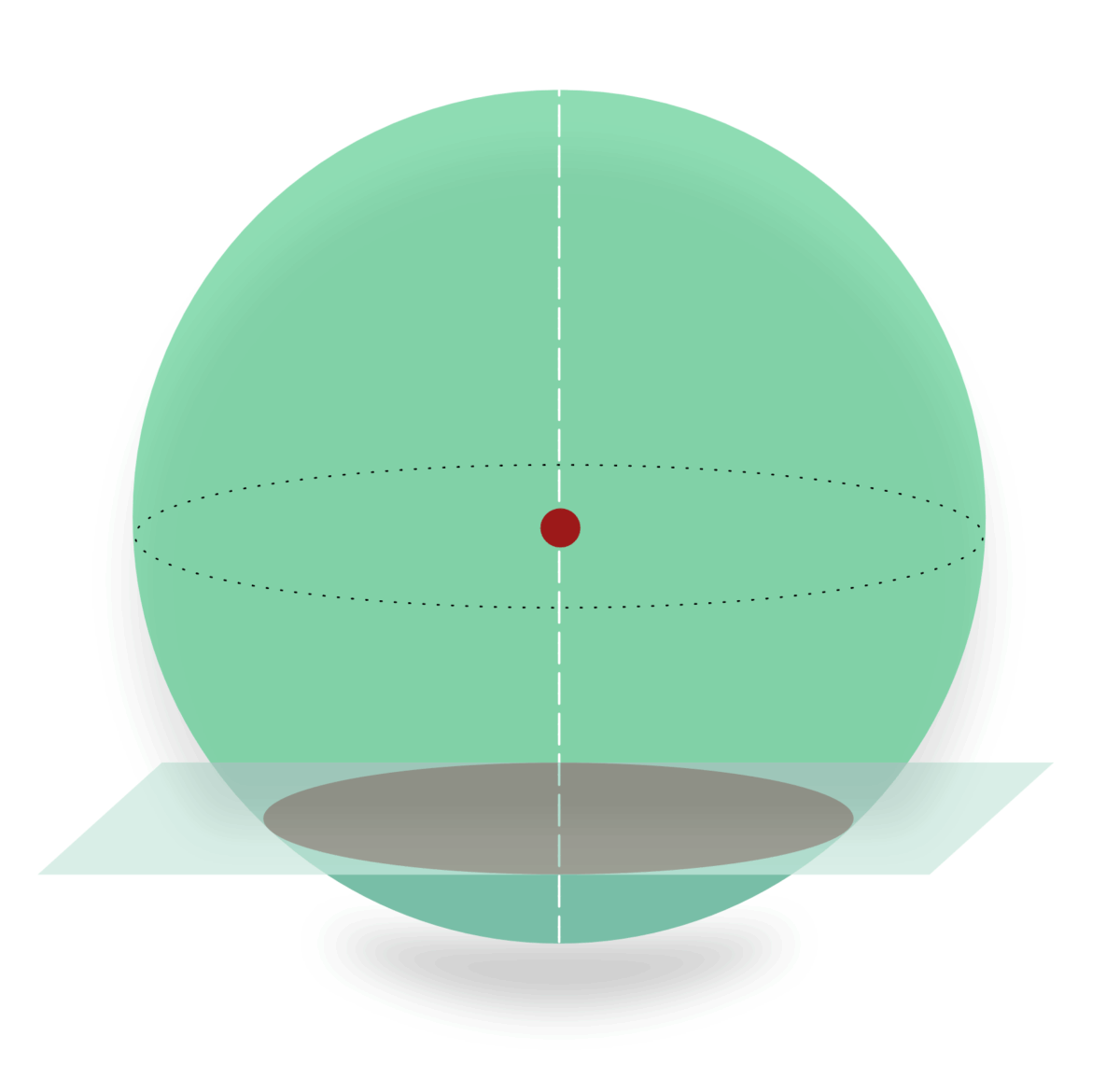

Puis, musicalement, on pèse la vieille stéréo. Même dite panoramique, nous emporte-t-elle dans l’espace archétypale ? Peu. Pour cela, il serait besoin, il est besoin de l’immersion. Une fois la porte ouverte (les portes, en fait, de tous bords, tels les triangles juxtaposés de la Biosphère, cf. notre image d’en-tête) sur le paysage immersif, pénétrée la quasi-sphère, ou le segment sphérique (il y a coupure horizontale, un plan de section, comme pour la déposer sur une table, qui sera le sol), cette porte, on ne la refermera plus.

Mon dessins de ce que j’appelle une quasi-sphère, qui est une sphère entamée, ou amputée. La géométrie parle d’un segment sphérique à une base ou, mieux dit encore, à une face plane.

Elle ne se refermera plus que pour nous faire comprendre ce que nous perdrions à revenir au plan horizontal, ce que nous perdions à en rester à l’axe gauche-droite. Aucun retour possible, sinon pour ce diagnostic : que la stéréo participait, eu égard à l’espace sonore et à sa perception, de la contention. Elle relevait de la réduction, de l’aplatissement du lieu sonore sur le mur d’en face: ce mur frontal d’où elle éclaboussera quelque substance, certes, et parfois savamment, jusqu’à notre ouïe, mais telle une matière jaillissant des deux boîtes qui la contenaient. Car les êtres sonores que l’enregistrement y a insérés, un temps pris en étau, enserrés, en sont à terme comme poussés au dehors. Tout auditeur sensible au volume sonore et à son angle, aux volumes et à leurs angles, captera le fait. La stéréo est obligée de pousser la musique (et sa panoramique) à vous. Alors que les sources immersives, de partout, à plusieurs, la déposent dans votre espace, l’y font couler.

La stéréo est obligée de pousser la musique (et sa panoramique) à vous. Alors que les sources immersives, de partout, à plusieurs, la déposent dans votre espace, l’y font couler.

Différence intrinsèque entre l’éclaboussement, la poussée (hors de l’étau) sur soi, et l’écoulement à soi de sources multiples, liquides, aériennes, immersives. Ceux qui répondront que le flux sonore surgit des deux conteneurs, de gauche et de droite, fait aussi sa promenade dans votre espace, et ce tel un ou de réels instruments joués, n’ont point passé la porte et pénétré la sphère. Ils traînent.

2. Du mixage et de ses ingénieurs : exit la peinture

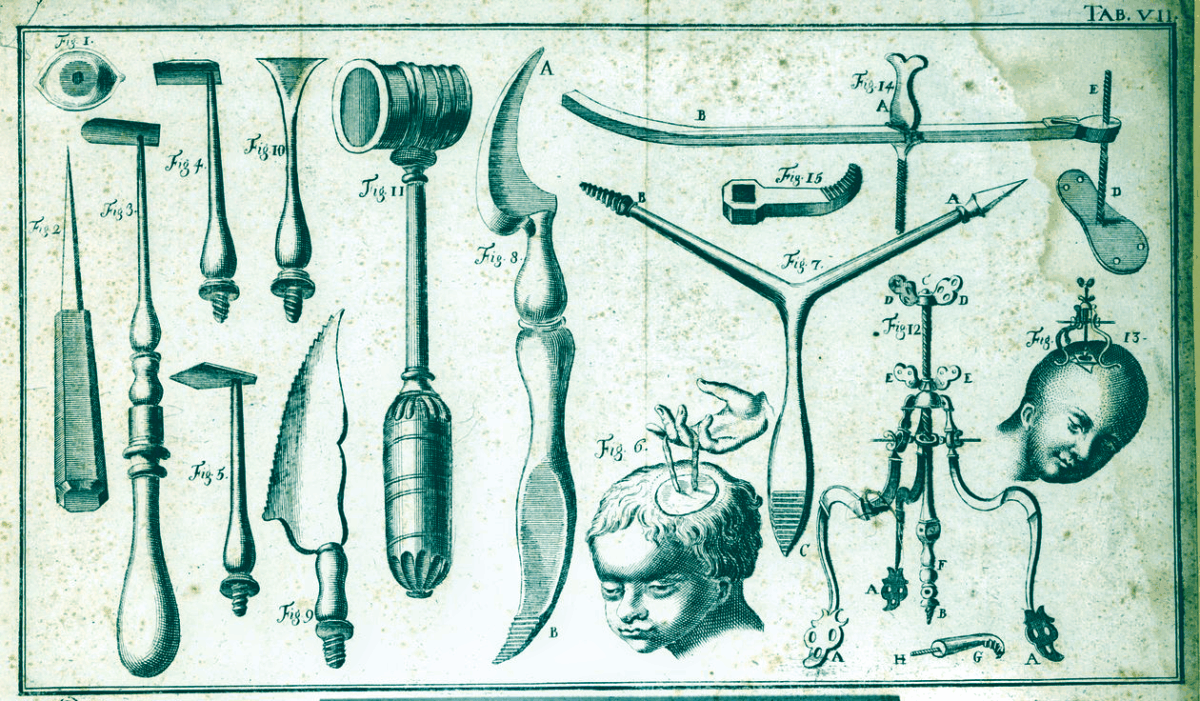

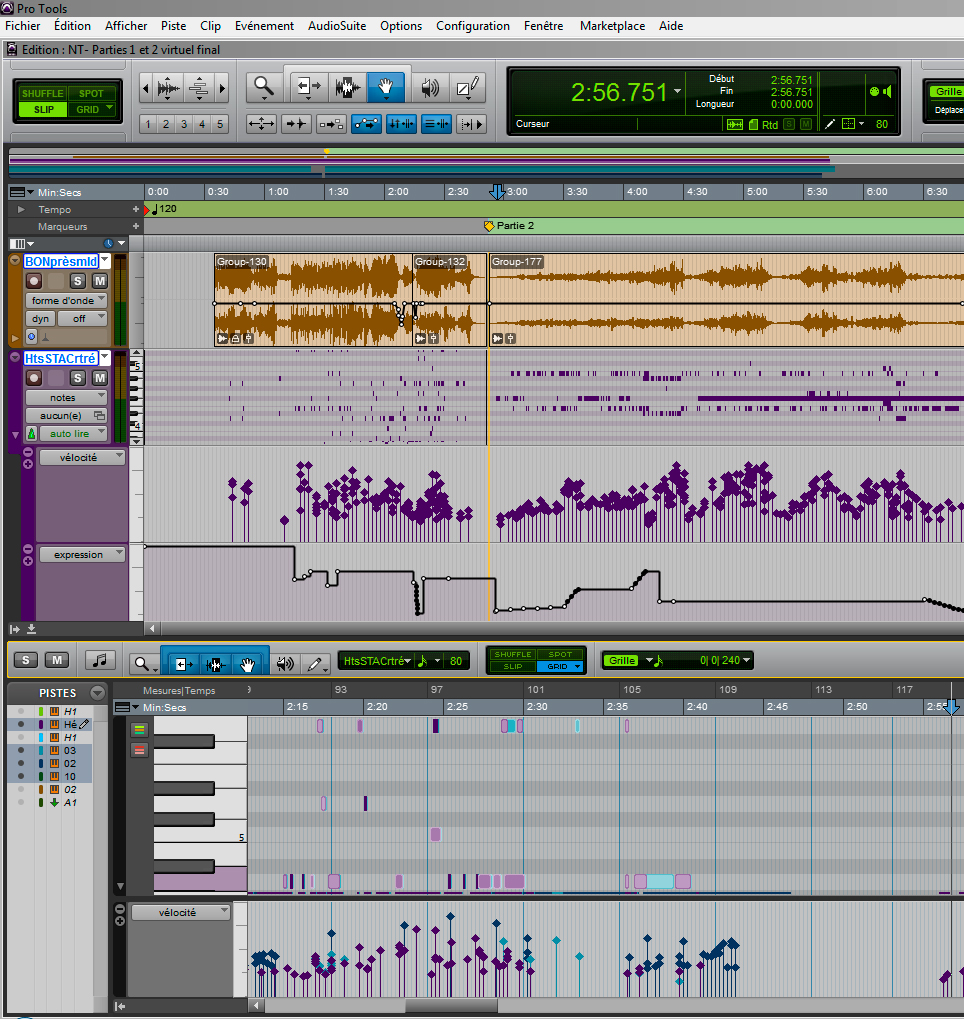

À preuve, rapidement, les lois du mixage, ou sa mathématique. De la stéréo à l’immersif, on change de livre, les équations se réduisent, se posent autrement. L’obligation de recréer un espace avec deux sources n’est plus. Fini le centre fantôme (un volume égal gauche-droite crée un centre qui n’est pas), terminés les traitements abusifs (compressions à outrance, égalisations opposites, délais et écartement du paysage) dont le rôle complexe est de tout faire tenir, ciel et terre, dans le tableau suspendu, à coup de perspectives et d’illusions. Exit cette chirurgie à tout crin, vieille ou faussement moderne, arrivée à terme, ses laboratoires et tables de torture ondulatoires, la panoplie de ses instruments épuisés par trop d’usage et de développement.

Planche chirurgicale représentant différents types d’instruments chirurgicaux, marteau, scalpel, couteaux, pour l’extraction du cerveau. Gravure par Benoit Louis Prevost (1735-1809) XVIIIe siècle

Qu’il y ait eu, à ce jeu un art, de la maestria, des maîtres, n’est pas la question. Il les fallut bien. Mais avec la sphère, il ne les faut plus à leur façon. En remplacement de la contention et des chirurgies, il suffit de protéger/favoriser l’écoulement, les pentes naturelles, l’espace donné. Nouvelle ouïe, nouvel art.

Antrum Platonicum. « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré l’obscurité à la lumière ». Cornelis Cornelisz (1562-1638), peintre de l’original ; Jan Saenredam (vers 1565-1607), graveur ; Hendrik Hondius I, éditeur. Estampe sur papier, 33 x 46 cm. Pays-Bas, 1604. BnF, département des Estampes et de la photographie, EC-37 (E)-FOL (https://urls.fr/AoQcTI)

Les ingénieurs du son, les savants du studio sont légion à ne pas le capter encore, à demeurer en poste dans la caverne stéréo, avec pour lumière sonore le seul écho du monde, ses ombres penchantes, sa restitution par quelque crevasse hasardée, quand il fait un peu jour, – et en train de ciseler infiniment l’inutile diamant à deux face, loin de l’air pur du dehors.

Claude Marc Bourget

Claude Marc Bourget

Everett McCourt (Photo) and Claude Marc Bourget (design)

Everett McCourt (Photo) and Claude Marc Bourget (design)

Claude Marc Bourget

Claude Marc Bourget

IMEC

IMEC

Av Library and Archives Canada.

Av Library and Archives Canada.

Claude Marc Bourget

Claude Marc Bourget

Claude Marc Bourget

Claude Marc Bourget